#学習方略で模試の結果を振り返る

こんばんは、シン・中の人、一ノ瀬(@mAjorstep_jp)です。

先日、久しぶりにキャンプに行ってきました。今まで火起こしをする際は、うちわでどうにか火を生きながらえさせていたのですが、今回初めて火吹き棒というアイテムを導入しました。こりゃすごい!こんな代物があったなんて(大げさ)!いっきに火が復活して、長い間暖をとることができました。ありがとう文明。焚火ってずーーーっと見ていられますよね。

さて、今号はβ版ニュースレターとの連動企画第三弾です。β版でも紹介される#学習方略の原則について、サポメン版では実際に現場でどう使えるのか?を深掘りしていきます。

みなさまの学校は、模試の振り返りをさせていますか? 各予備校が出している振り返りシートを活用している学校も多いと思いますが、教員がその理由、価値を理解していなければ意味がないですし、生徒にも振り返りの意義を伝えることができませんよね。

今回の記事では、#学習方略を模試の振り返りに応用することで、振り返りの解像度をあげていきます。

模試の受け止め方と言語化プロセス

生徒の学力層によって、模試の受け止め方が変わります。主に以下の3パターンです。

①:解答解説の解答しか見ない。過程を考えないので、〇×をつけて終わり。解説は見ない。

②:解説を読むが、「うーん」で終わって学ばない。

③:解説を読んでしっかり学ぶ。

ここまでは、ちょっと頑張れば誰でもできる。ここからの壁が分厚いのが、「言語化のプロセス」です。

解説を読んで、自分はどのような間違いをして、なぜ間違えたのかということが言語化できることが重要です。

これには以下の#学習方略が有効です。

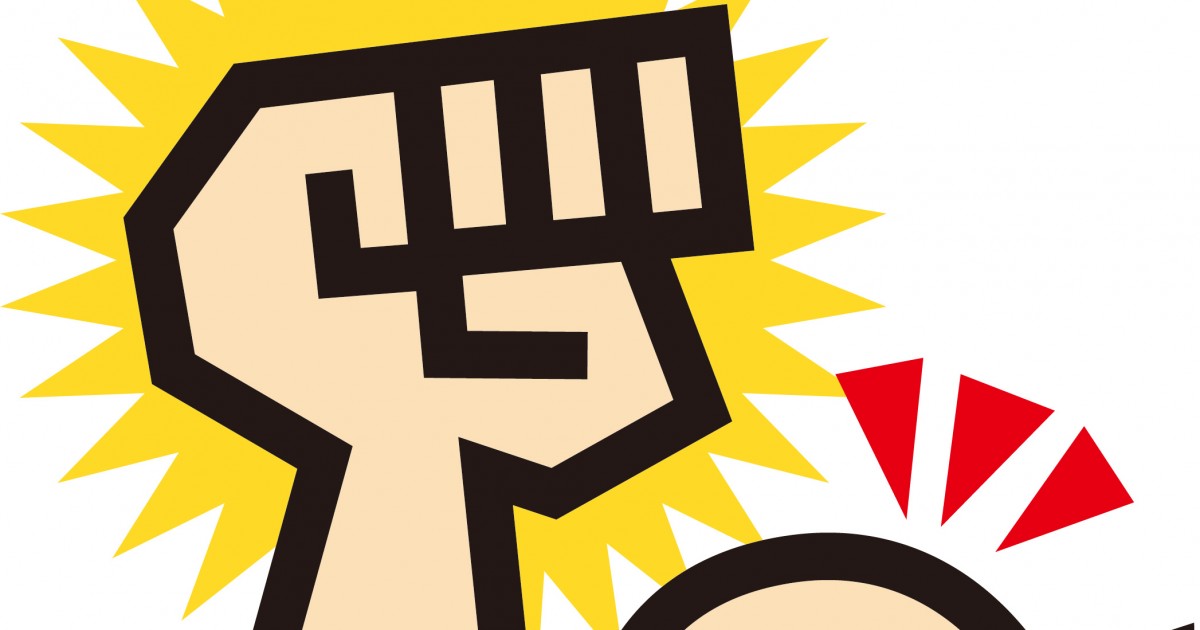

本質的問題を深掘りせよ。「○○ができない」という状況に対し「なぜ?」と自問自答する。この「なぜ?」を5回も繰り返せば、間違いの「本質」に迫ることができる。「なぜ間違えたのか」は何度も問い直せ。 #学習方略の原則

を活用します。どこでつまずいたのかを徹底的に分析して突き詰めていくと、必ず間違えてしまった原因が見つかります。

そこから、同じ間違いをしないためにはどうすればいいのか?を考えることが大切です。

これをするために、次の#学習方略を活用します。

「どうすれば次に同じ間違いをしないか」を考えよ。それを引き出せなければまた同じ間違いをするぞ。1問間違うごとにひとつ教訓を引き出せ。 #学習方略の原則

イメージは以下の通りです。