図表が来ても怖くない。小論文・総合問題の図表問題対策はこれ一冊!

こんばんは、中の人(@mAjorstep_jp)です。海外で、朝起きてすぐに50回小さなジャンプをする、というアクションが流行しているそうですね。血行促進は何事にもよい効果をもたらすのでしょう。しかし、この時期は寒くて布団や毛布から離れるのに一苦労なので、理屈は分かっていても心が動きません。娘の誕生日プレゼントがトランポリンの予定なので、私の体重も耐えられるものを買おうか思案中です。

さて、今回は前回の記事に引き続き参考書レビューです。来年の年始には恒例の企画を行う予定ですのでお楽しみに!

1月9日の金曜日を空けておいてくださいね。下記の記事に詳細が載っておりますのでぜひご確認ください。

……本記事のサマリー……

今までは図表を使った小論文の対策には、過去問対策するほかに演習を行うには問題に合った図表を探すところから始めなければならなかった。しかし、おすすめする参考書を使えば頻出の図表を読み取る方法やポイントを、ステップを踏んで身につけることができる。

中の人(以降(中)):先生、以前は古文の参考書について語っていただきましたが、小論文対策で何かいい本はありませんか?

根岸先生(以降(ね)):あるんですよ。最近出版されたいい本が。こちらです。

(中):『速修マスターノート 小論文・総合問題で問われる図表読み取りの攻略20』、その名の通り図表読み取り系の参考書ですね。

(ね):小論文や総合問題対策の参考書はいろいろと出ていますが、図表系のいい本がありませんでした。待ってましたとばかりに出てきたのがこちらの本なんです。

試験に出る図表問題を読み取り方法とセットで網羅

(中):たしかに図表系の参考書って見かけませんね。どのように指導したらよいか困っている先生方も多いのではないでしょうか。

(ね):小論文を指導して文章を書く力を身につけても、そもそも図表の読み取りができていなければ勝負になりません。さらに、図表一つとっても、対策でどのような図表を選択するかも重要になります。実は、私も図表対策の参考書を作りたいなあと思っていたんですよ……某出版社に持ち込んだんですがボツでした(´;ω;`)ウッ…

(中):そうだったんですね……適切な図表を選択したり、図表に適した選択肢を選ばなければならなかったりと、図表に基づいた文章を書く以前に、データを正確に読み取る力が必要ですね。

(ね):図表といってもデータに合わせたさまざまな形式があります。『攻略20』はグラフの種類を一通り網羅しています。

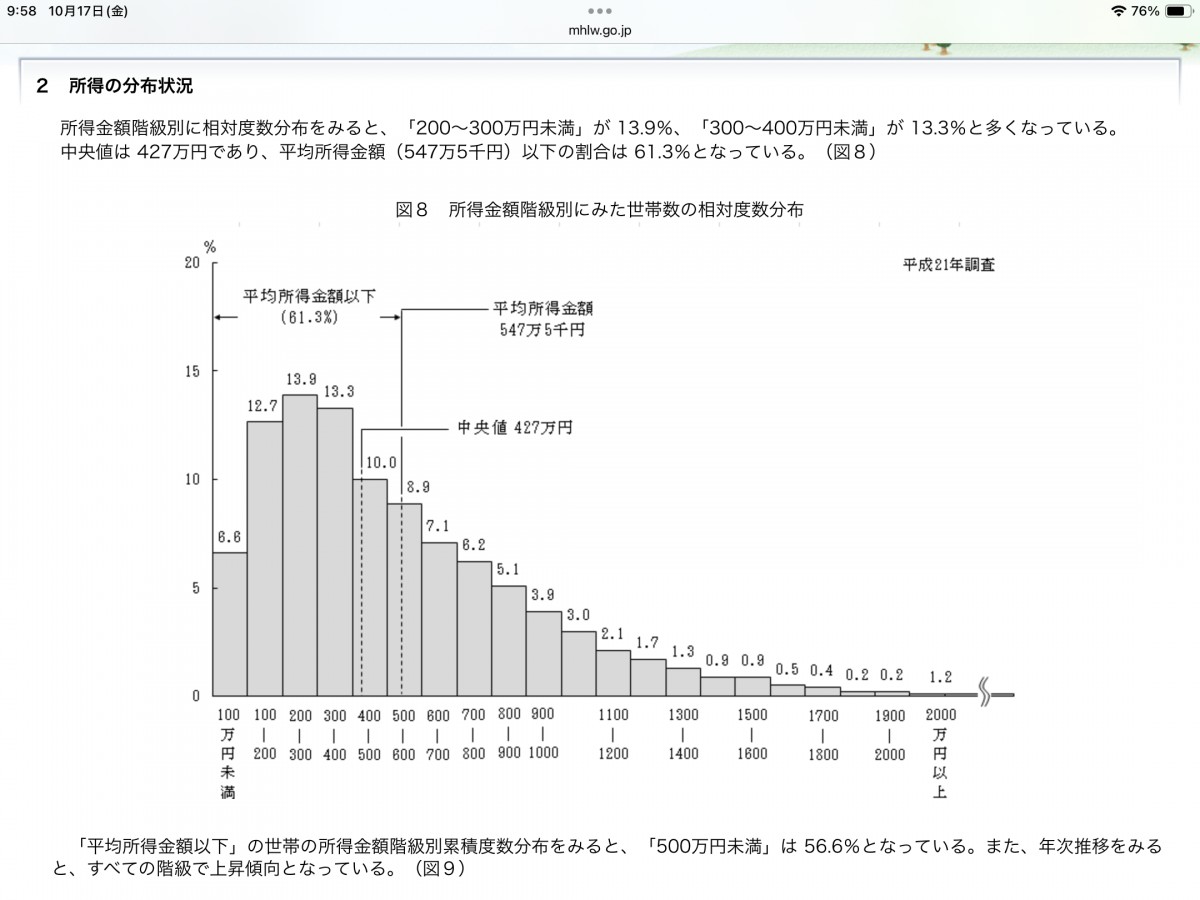

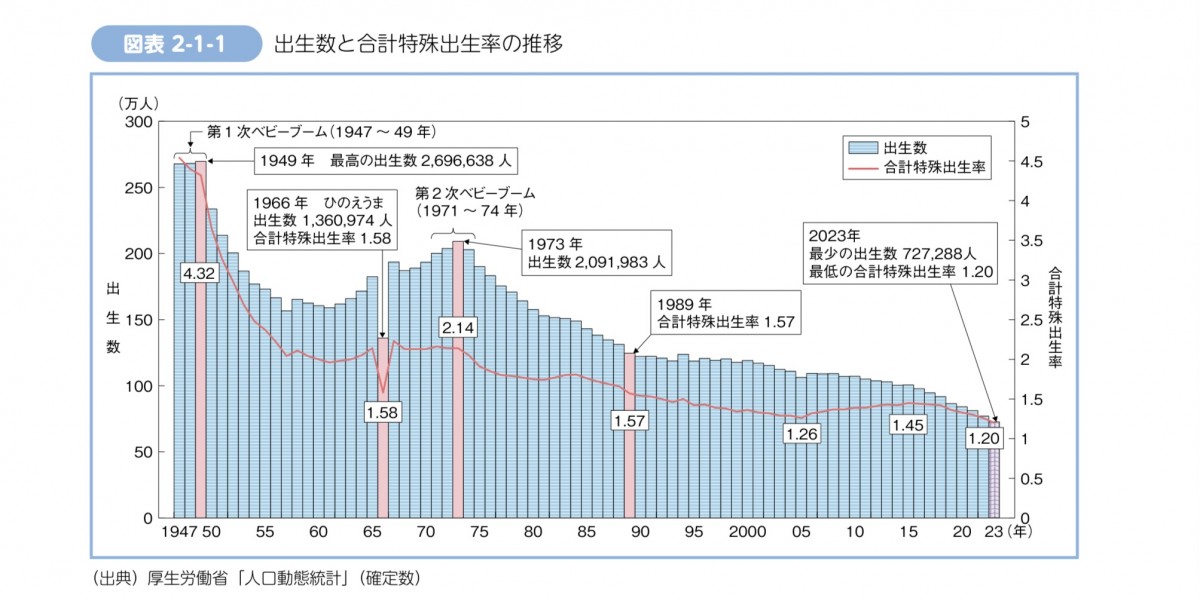

(中):(目次を見て)平均値、中央値、相関関係……

(ね):散布図で相関関係や外れ値を見たり、指数の計算も簡単なようで意外と難しい。三角グラフやバブルチャートが載ってるのもいいですね。

(ね):本の内容をそのまま載せるわけにはいかないので、大体上記のようなグラフやデータがたくさん載っているイメージをしていただければ。

小学校で学ぶ図表から、各省庁や企業が調査に使うような統計データまで幅広く収載してあります。小学校で習うといっても、なかなか読み取れないものです。日本人って割合の計算が苦手な人、多くないですか?

(中):あー、耳が痛いです。私もお金の割合はすぐに求められても、データの読み取りは結構苦手です。図表の解説があって、計算の仕方もあってとても親切ですね。

(ね):あ、お金はできるんですね。それ以外でもやることは同じはずなのに……そんな人でも!タイトルの通り、ノートに書き込みをしていけばグラフやデータの読み取り方法がマスターできます。

データを読み取る力がついた次は、演習からの自己採点へ

(ね):総合型選抜の対策問題を作るとなれば、適したグラフを探して、それに合った問題を作って演習させて……と大変な労力がかかります。でも、この『速修マスターノート 小論文・総合問題で問われる図表読み取りの攻略20』があれば表の読み取りの仕方を身につけることができるうえ、そのグラフの読み取り結果を文章で書く演習もできます。

(中):データを読み取れた先までカバーしているんですね。

(ね):そうです。図表の読み取り方を学んだ次のステップに「読み取れることを書きなさい」という問題が載っています。論述問題です。そしてなんといってもこの本のよい点は、論述問題の対策に効果的だということなんです。それは、